남씨집성촌 탐방

|

|

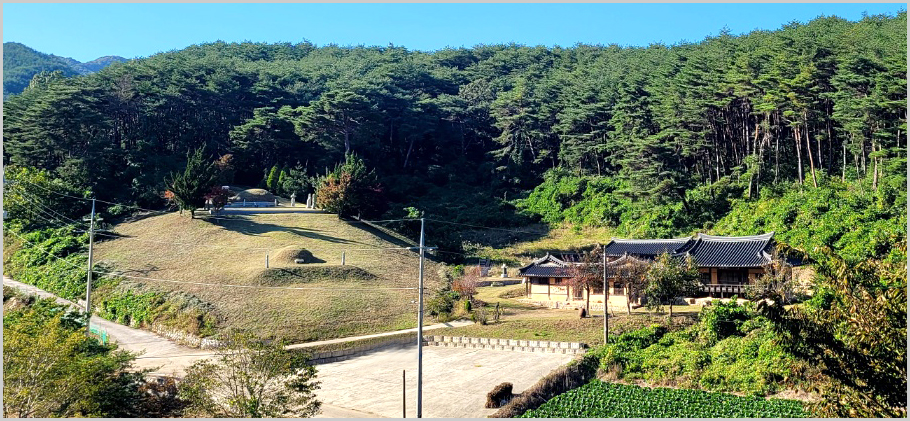

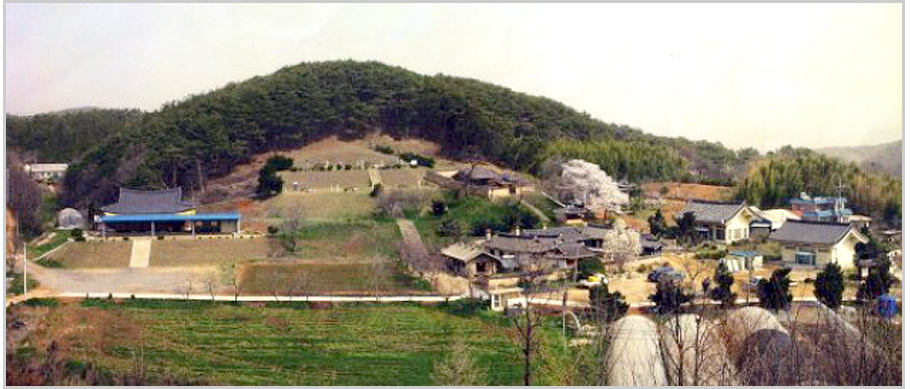

영양남씨(英陽南氏) 송정공파(松亭公派) 개기(開基) 터인 인량리(仁良里) 마을은 옛 부터 명현(名賢)이 배출되었기 때문에 어진분이 많이 난다는 데서 붙여진 이름이며, 옛 이름은 잉량화(仍良火)이다.

이 마을은 중종 원년에 뒷산의 지형이 학(鶴, 또는 매)이 날아갈 듯한 형국과 같다 하여 나래 골, 또는 익동(翼洞) 이라 하다가 1610년(庚戌年)에 지금의 이름으로 고쳤다. 숙종 때 일명 비개동(飛蓋洞)이라 하다가 음이 변하여 나래골(나라골), 한자로 국동(國洞)이라고 했다는 설이 있으며, 산천 형승은 태백준령이 남으로 뻗어내려 일월산(日月山)에 정기 맺히어 동남으로 감돌아 등운산(騰雲山)에 지령(地靈)이 빛나고 그 줄기가 여러 갈래 남으로 날개 모양으로 펼치니 영해지역에서 유일하게 남향으로 터를 잡은 곳이다. 등운산이 마을 뒤에 높이 솟아 지켜보고 있으며 그 남쪽으로 달려 웅치(雄峙)를 이루고 있으니 인량의 주산(主山)인 인량대산(仁良大山)이라고 한다. 영해 원구 시리목재와 병곡 사천의 목과 쟁이골이 나라골을 둘러싸 영맥(靈脈)을 이어준 고개이다. 임란(壬亂) 원군차(援軍次) 온 두사충(杜思忠)이 나라 골의 산천경관을 둘러보고 『자기고일장 필생대인(紫氣高一丈 必生大人)』이라고 하며 산수의 수련함에 감탄했다고 한다.

인량은 일설에 의하면 삼한(三韓)시대에 우시국(于尸國)이라는 부족국가(部族國家)의 도읍지에서 나라골 즉, 국동(國洞)이라는 설도 있다. 인량은 본래 단양 신씨(丹陽 申氏)와 수안 김씨(遂安 金氏)가 살다가 떠난 빈터였고. 한때 남평 문씨(南坪 文氏)도 이곳에 살다가 대홍수로 몰락하여 떠났다고 한다. 조선시대에는 영해부에 속했으며 대한제국 때에는 영해군 서면(西面)지역이었는데, 1914년 3월 1일 일제 강압기 대 행정구역 폐합에 따라 인상동(仁上洞, 상리), 인하동(仁下洞, 하리)을 병합하여 인량동으로 하고 영덕군 창수면 에 편입되었으며, 그 뒤 1988년 5월 동(洞)을 리(里)로 개칭할 때 인량리가 되어, 오늘날에 이르며 현재 인량 1.2리로 분동 되어있다.

인량리의 위치는 동은 병곡면 사천리, 서는 가산 리와 신기리. 남은 들판을 지나 영해면 원구 리와 마주하며 북은 칠보산이 있다. 이곳에는 각 씨족의 종가(宗家)를 개기(開基)한 곳으로, 소위 영해 5대성인 안동 권씨(安東 權氏), 영양 남씨(英陽 南氏), 무안 박씨(務安 朴氏), 대흥 백씨(大興 白氏), 재령 이씨(載寧 李氏)가 여기에서 터를 잡고 개기(開基)하여 영해지역에서 번창(繁昌)하고 번성(繁盛)한 씨족이 되었으며, 그 외 함양 박씨(咸陽 朴氏), 야성 박씨(野城 朴氏), 평산 신씨(平山 申氏), 영천 이씨(永川 李氏), 야성 정씨(野城 鄭氏, 야성은 영덕의 옛날 이름임), 일선 김씨(一善 金氏), 신안 주씨(新安 朱氏)가 이 곳으로 와서 세거(世居) 하고 있어, 그래서 이곳 인량은 12씨족의 입향지 이며, 이곳에서 8종가(八宗家)가 개기(開基)한 곳으로도 유명하며, 사람들이 많고 땅이 척박하여 비록 풍요롭지는 않으나, 학문이 깊고 인재가 많이 배출되고 벼슬길에 나선 인물(人物)이 많았다. 또한 풍속이 순후하고 예의와 겸양(謙讓)이 있고 문예(文藝)에 힘썼다.

송정공파조(松亭公派祖)는 8世, 수(須)이다. 호(號)는 송정공(松亭公)이시고 고려 말 불사이군(不事二君)으로 울진으로 낙향하여 은둔(隱遁)하신 중량장공 영번(永蕃)의 4남으로 1395년 (태조 4년) 울진에서 태어나서 1477년(성종 8년)에 돌아가시니 향년 83세 이었다. 영양 남씨는 영양에서 울진으로 이동하여 세거 하다가 후손들의 번성함에 따라 송정공께서 다시 평야가 더 넓은 남쪽으로 내려와서 최초 영의공 표착지인 영해부(寧海府)의 인량(仁良)으로 이동하여 입향 세거(世居) 하게 되었다.

송정공은 영해부(현 영덕군 창수면 인량리)에 최초로 헌거사(軒居士) 하신 입향조(入鄕祖) 이시고 송정공파(松亭公派) 파조(派祖)이시다. 송정공은 1417년(태종 17년)에 문선(文選)에 오르고 1425년(세종 7년) 다방(茶房)에서 처음 관직 생활을 시작 했으나 그 해 10월에 선친 영번(先親 永蕃)이 상을 당하여 낙향했다가 1428년(세종 10년)에 관직에 다시 복직 했고 1432년에 사선의 식의로 자리를 옮겼고 1434년(세종 16년)에 직장(直長)으로 승진했고 1435년(세종17년) 주부(主簿)로 승진되었으며 1436년(세종 18년)에 모친상을 당하여 관직에서 물러났다가 1438년(세종 20년)에 통례문 통찬(通贊)에 복직 되었고 1440년(세종 22)에는 승훈(承訓)으로 승진되었고 1442년(세종 24) 판관(判官)에 승진되었으며 다시 동년에 창사(倉使)로 자리를 옮겼고, 1444년(세종 26)에 사헌부 감찰어사(司憲府 監察御使)를 거쳐 그해 2월에 용담현령(龍潭縣令)의 수령(首領)으로 나아가 오로지 백성들을 어루만지며 사랑하는 마음으로 다스리니 현(縣) 사람들의 칭송이 대단 하였다 재직 3년간 (1445 1447, 세종29)에 조선의 최고참 수령이 되었다 단종(端宗)이 손위(遜位)하자 이를 반대하여 벼슬을 버리고 낙향하여 자연과 더불어 즐기고 학문에 몰두 하였다.

송정공은 1420년(세종 2)에 대흥 백씨(大興 白氏) 백승(白昇)의 여식(女息)과 혼인하여 3남1여를 낳으셨는데 장남 진(莀), 차남 손(蓀), 삼남 전(荃)이고 따님은 세도 가문이며 문과(文科)에 급제하고 현감(縣監)을 지낸 윤긍(尹兢)에게 시집을 갔다. 송정공파(松亭公派)는 1993년 계유보(癸酉譜)에 의하면 영양남씨 중에 약80%를 차지하고 있다, 또한 문과(文科) 급제 11명, 무과(武科) 11명, 생진과(生進科) 28명 등 많은 인재를 배출한 씨족 세를 나타내고 있다 .묘소는 경북 영덕군 축산면 칠성리 화전(慶北 盈德郡 丑山面 七星里 花田/ 꽃밭)에 안장되었다. 후손 세거지는 영양, 울진, 인량, 가산, 원구, 괴시, 칠성, 영덕, 청송, 문경, 경주보문, 대구, 영천, 예천 등지에서 집성촌을 이루고 있다.

|

8世 송정공 휘 수 묘소(松亭公 諱 須 墓所) |

|

재실 및 육영루(齋室 및 毓英樓) |

|

|

|

|

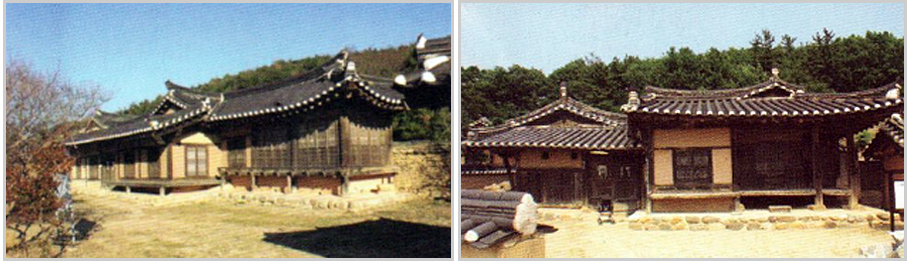

경상북도 영덕군 영해면에 소재한 괴시리는 1,2,3리로 나누어져 있으며 경북 민속자료 제 5호로 지정되어 있는 민속마을이며 영양 남(南)씨의 집성촌이다. 영양남씨 괴시파(槐市派) 4백년의 世居地가 된것은 영양관 1世祖이신 중대광도첨의찬성사(重大匡都僉議贊成事) 英陽君 諱 洪輔의 15世孫이며, 영해부(寧海府) 입향조인 용담현령 송정공 諱 南須(1395~1477)의 8세손인 장사랑 사재감참봉(壯士郞 司宰監 參奉) 남두원(南斗遠, 1610~1674)公이 1630년경에 始居하면서 부터이다.

영양남씨 괴시문중은 두원공의 장남 붕익(鵬翼, 1641~1687)공이 현종13년에 대과에 급제하여 예조좌랑, 영산 현령을 지낸 이후 마을은 문한(文翰)으로 이어져 영남 유림에서도 뛰어난 선비들이 배출되었으며 문집, 저술, 일기, 유고, 서화 등과 판목(版木)들이 전하고 있으며 근대에는 기미년(1919) 영해 3.18 독립만세의거를 주동한 남계병(南啓炳, 신돌석 의병 후원, 협창학교 설립 항일사상 고취, 만주망명 독립군모집, 건국훈장 애족장), 남진두(南鎭斗), 남효직(南孝直), 남응하(南應夏) 등이 구국과 항일운동에 이바지 하였다.

괴시남문은 영해부(寧海府) 향교(鄕校)를 중심한 지역 유림에서 주도적인 역할을 하였으며, 유교적 관혼상제의 예절이 근래에 까지 전승되어 온다. 학문을 위해 건립하였던 “입천정(卄川亭), 괴정(槐亭), 만루간(晩樓軒), 침수정(枕漱亭), 물소와서당(勿小窩書堂)”이 잘 보존되어 있고, 문중 선조들의 묘소를 수호하기 위한 제사(齊舍: 6所-덕후제(德厚齊), 태창제(態倉齊), 추모제(追慕齊), 추원제(追遠齊), 영모제(永慕齊), 양걸제(洋乞齊))에서 해마다 정해진 날에 제사를 모신다. 전통 민속놀이로서 윷놀이, 줄다리기 등과 농사와 관련한 세시풍속이 전래되어 왔으며, 유가(儒家)의 규범(規範)과 행의(行誼)를 엄수하는 문화와 예절이 이어지고 있다.

영덕군에서 괴시마을 전통 유교문화를 보존하기 위해 복원사업을 전개한 이후, 옛 모습을 되찾아 우리나라의 특색있는 전통마을로 거듭나고 있다.

괴시 전통마을은 조선후기 영남지역 사대부들의 주택양식을 고스란히 간직하고, 문화와 예절이 훌륭하게 전승되고 있다.

또한 영양 남씨 괴시파종택(槐市派宗宅: 경북 민속자료 제75호)을 비롯한 다수의 문화재와 전통 고가(古家) 30여호가 남아 있어 조상들의 생활과 멋을 엿볼 수 있는 전통 민속마을이다. 해마다 학자들과 학생, 관광객들이 많이 찾아오며, 격년제로 마을에서는 “목은문화제”가 열리고 있다.

|

괴시파종댁(槐市派宗宅) |

대남댁(台南宅-槐亭古宅) |

|

물소와고택(勿小窩古宅) |

해촌고택(海村古宅) |

|

|

|

|

휘(諱) 유의(有義)는 송정공파 諱 須의 4世孫으로 15세기말인 1580年 영해에서 영덕 양원(陽源)으로 영덕분문입향(盈德分門入鄕)한 이래 많은 후손이 번창하여 집성촌을 이루어 지금에 이르고 있다.

공의 자(字)는 의지(宜之), 호(號)는 회암(悔菴)으로 1527년 (중종 22년) 통선랑(通善郞) 세주(世周)의 아들로 태어나 19세 나이에 소위장군(昭威 將軍)이 제수되었으나 불취하고(주: 소위장군 정4품 무관의 품계) 하향(下鄕) 하여 임천(林泉)에 낙을 삼아 효(孝 )·우(友)·시(詩)·예(禮)의 사자명(四字銘)을 써 붙이고 삼복(三復) 풍영(諷詠) 하였다.

영덕승람(盈德勝覽)에 국도이인 (局度異人)하고 혜개(慧槪)하다고 기록되어 있으며, 1598년(선조 31년)에 세상을 떠났고 묘소는 영덕군 달산면 용평리에 있다.

입향조 회암공의 아들 諱 국신(鞠臣)의 자(字)는 인재(隣哉)이고 호는 둔와 (遯窩)이며 1558년(명종 13년)에 태어나 퇴계 선생의 문인으로 애산성천석(愛山城泉石) 하였다고 전해지며 임진왜란때 부친을 봉양하는 몸으로 전장에 나가지 못하니 아들 삼형제(휘 승길(承吉), 휘 승정(承鄭), 휘 승필(承弼))를 곽재우(郭再祐) 장군의 휘하에 보내어 화왕산성(火旺山城)에서 혁혁한 전공을 세웠다. 공은 1634년(인조 12년)에 세상을 떠났으며 공의 묘갈명을 받을 때 정재(定齋) 류치명(柳致明) 선생께서 초야지충(草野之忠)이고 동산지효(東山之孝)이니 조심하여 지으라고 회양당(晦養堂) 권상정(權相精) 에게 특별히 당부하였다고 한다.

이후 휘 승길의 호는 국은(菊隱), 휘 승정의 호는 율은(栗隱), 휘 승필의 호는 죽은(竹隱)으로 三隱 삼형제가 우애가 돈독하여 세 사람이 함께 체은정(棣隱亭)을 지어서 후학을 양성하였다. 이는 영덕승람(盈德勝覽)에 기록되어 있다. 삼형제의 묘소 또한 아버지와 함께 양원리 앞 평전에 있다.

유적으로는 체은정(棣隱亭) 터만 남아 있고, 복원을 하지 못하고 있으며 휘 승필(承弼)의 죽은당(竹隱堂) 정자는 식율리에 있다. 휘 유의(有義)의 4世孫인 휘 두노(斗老)의 정자를 다시 복원 신축하였다.

|

|

|

|

영양남씨 원구(元邱) 난고종파(蘭臯宗派)는 영양관 대광공 14世(송정공 6代孫), 남경훈(南慶薰)선생을 대조로 모시는 영해 원구에 집성촌을 이루고 있는 문중이다. 선생의 자는 응화(應和), 호는 난고(蘭臯) 이시며 조산대부 군기시 판관(朝散大夫 軍器寺 判官) 의록(義綠)공의 장자로 서기 1572년(선조 5년)에 영해 원구에서 태어나셨다. 원구는 重九峯을 主山으로 龍塘山을 案山으로 山紫水明한 곳이다. 이러한 明址 蓮池위에 沙土를 메우고 난고종택(경북 민속자료 제29호, 1982년 2월24일)을 서기 1624년에 장자인 安分堂 佶이 세웠다. 규모는 정침과 난고선생 불천위사당(不遷位祠堂)과 別廟와 晩翠軒 大廳이 있으며, 1982년 2월 24일 경상북도 민속자료 의식주 분야 제29호로 지정 받아 보존하고 있다. 또한 난고정(蘭臯亭)과 주사(廚舍)는 경북 문화재 제500호로 지정되어 2010년 8월에 중건(重件)되었다.

난고선생은 임진왜란 때 약관의 나이로 창의거병(倡義擧兵)하여 최초 영해의병장으로 7년간 전투에 참전하여 경주 문천회맹참가와 창녕 화왕산성 곽재우장군에게 군대의 선발, 군대의 인화, 무기체계, 군량조달 등에 관한 勝戰策을 글로 적어 토의하여 승전에 크게 이바지 하였다는 이 글은 장군의 문집인 忘憂堂集에 전하고 있다. 임란공적으로 경주 황성공원 ”東都復城碑와 대구 망우당공원에 “壬亂嶺南護國忠義壇紀念碑에 아버지 조산공과 함께 位牌가 봉안되어 있다.

또한 선생은 전쟁의 끝나자 바로 출사할 수 있는 임란공적과 여건이 되었으나, 이를 마다하고 爲己之學으로 학문에 몰두하여 1606년 성균 진사(成均 進士)에 입격하여 영해가 말 타고 활 쏘는 무(武)의 고장을 책 읽고 글 쓰는 문(文)의 고장으로 기틀을 잡으신 분이시다.

선생의 저서로는 주자가례(朱子家禮)와 선현들의 예학에 나타난 의문점을 살파한 사례해의(四禮解義) 2책과 시문집인 난고선생유고(蘭臯先生遺稿) 1책이 익양연방집(益陽聯芳集)과 영산가학(英山家學)에 실려 있고. 문장궤범(文章軌範)과 가선세묵(家先世墨)에도 유묵이 남아있고, 증손 守約堂 濟明이가 저술한 영양남씨 史蹟인 南宗通記는 경북 유형문화재 제148호(1982년, 2월 24일)지정되었으며, 난고종가 문서 및 자료 2607점을 2006년 9월 21일 안동국학진흥원에 위탁 보관하였다.

선생은 아버지 조산공이 탐관오리(貪官汚吏)인 영해부사(寧海府使)를 탄핵하다가 도리어 안동 감영의 옥에 갇히자 순찰사에게 무죄방면(無罪放免)을 주창(主唱)하며 추운 겨울날에 감옥살이를 아버지 대신 하다가 병을 얻어 1612년(광해군 4년)에 41세로 생을 마감하시니 효심이 많은 효자(孝子)이시다. 이 사건은 영해 부사가 파직되고 난고성생 부자(父子)는 무죄방면 되었다.

선생의 충(忠)과 효(孝)와 학행(學行)과 행의(行誼)를 기념하기 위하여 1756년(영조 32)에 영남 및 영해 유림(儒林)에서 공의(公議)하여 1804년(순조 4년)에 광산서원을 세웠고 자자손손 불천위(不遷位)로 모시도록 하여 영양 남씨에서 유일한 분이시며, 불천위로 모시는 분을 대조(大祖)라 하고 모시는 사손(嗣孫)을 종군(宗君)이라한다.

난고선생의 후손들은 주경야독(晝耕夜讀)하여 많은 인재를 배출한 문중이다. 선생으로부터 9대까지 한 代도 빠짐없이 문과(文科, 大科) 8명, 생원(生員) 13명, 진사(進士) 7명 총 28명이 34회에 걸쳐 과거 급제자를 배출하였다. 이중 장원(壯元, 지금의 수석합격자) 급제자는 문과에 난고 曾孫 국한(國翰), 생원에 5代孫 대만(大萬), 진사에 6代孫 경택(景宅)등 의 3명을 배출한 문중이며, 또한 종문사에 2대종손 閑溪公 尙周는 1674년(현종 15) 시조 영의공 묘소를 최초 발굴을 시도하여 위치를 찾는 기록을 남겼으며, 7대종손 盤桓齊 斗陽은 1798년(정조 22)에 축산항 와우산 시조 유허비 건립 도감을 맡아 구유허비를 건립하였고. 9대손 時庵 皐는 1848년(헌종 14) 영해부사 宜寧人 雨村 尙敎가 임기를 마치고 돌아갈 때 녹봉을 쓰다 남은 돈을 주어 1850년(철종 1) 시조공이 고향을 바라보시던 곳인 축산항 竹島 5부 능선에 望鄕臺란 표석을 세웠다. 지파(支派)의 집성촌은 칠성(七星), 묘곡(畝谷), 경주(慶州), 영천(永川), 연일(延日)등지에 세거하고 있다.

|

난고선생 성균 진사 입격 교지 (蘭皐先生 成均 進士 入格 敎旨) |

난고선생 묘소 (蘭皐先生 墓所) (경북 영덕굼 축산면 칠성리 진밭) |

|

난고종택(蘭皐宗宅) (경북 영덕군 영행면 원구리) |

난고선생 불천위 대묘 ( 蘭皐先生 不遷位 大廟) (경북 영덕군 영해면 원구리) |

|

난고정 정자 ( 蘭皐亭 亭子) (경북 영덕군 영해면 원구리) |

남종통기(南宗通記) (경북 유형문화재 제146호(1982, 2, 24) |

|

|

|

|

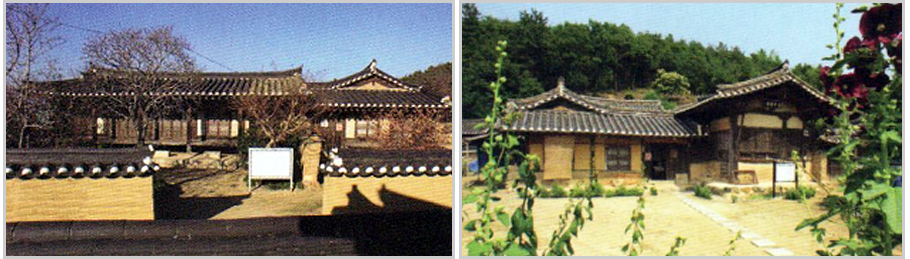

영양남씨(英陽南氏) 만성공파(晩惺公派) 후손 세가지(世居地)인 경상북도 문경시 산양면 진정리 기동(慶北 聞慶市 山陽面 辰井里 基洞) 마을은 신라시대에는 근암현이었고, 고려 및 조선초기에는 산양현이었다가 현종 때 상주군 산남면에 속하였다가 1914년 행정구역 개편으로 현 지명으로 개칭되었다.

세거지 기동(基洞) 마을 유래는 호(號)가 임은(林隱)이라는 영양남씨 남용한(南龍漢) 선비가 1740년경 안동 예안에서 이곳으로 이거(移居)하여 터를 잡아 세거지로 개기(開基)하여 그때부터 마을 이름이 되었다고 하며, 일명 텃골 또는 턱골, 터골로 부르기도 한다. 이 분이 영양남씨 16세손이며 만성공 6대손으로 문경 입향조(聞慶 入鄕祖)이며, 이후 후손이 이곳에서 살아왔으며 약 400여명이 경향각지에서 활약하고 있다.

이 마을의 주산은 청룡산이며 좌청룡과 우백호가 비룡상천지형(飛龍上天之形)이다. 산 이름의 유래는 남용한선비의 용(龍)자와 푸르다는 의미의 청(靑)자를 따서 지은 이름이다. 이곳에는 수령 약 300년된 만지노송(萬枝老松)이 있다.

만성공파(晩惺公派) 파조(派祖)는 휘(諱)는 육(稑)이고 자는 군실(君實)이며, 호는 만성(晩惺)이다. 영양남씨(英陽南氏) 중시조 대광공(中始祖 大匡公 諱 洪輔)의 10세이며, 송정공(松亭公, 諱 須)의 손자이며, 진사(進士) 직장공(直長公 諱 荃)의 3자로 1466(세조 12년) 울진에 태어나서 안동 권경달의 손서(孫壻)가 되면서 예안(禮安)으로 이거(移居)하여 입향시거조(入鄕始居祖)가 되었다. 지역대성인 안동권씨, 영천이씨, 봉화금씨, 청송심씨 등과 혼인하여 명문 문중을 이루었다. 특히 공의 사위인 안동 권백린은 사복재 권정의 6세손으로서 퇴계문인이며, 손부는 농암(聾巖 李賢輔)의 제3자인 희량의 여식이며, 손서는 농암 제5자인 계량의 차자로서 절충장군 이호승(초휘, 응호)이다.

공(公)은 학문(學文)이 높고 행의(行誼)가 단아(端雅)하여 향리(鄕里) 유림(儒林)들과 교류가 활발하여 82세(1547년) 농암 이현보와 함께 애일당속구로회에, 참여하였고, 옥과훈도(玉果訓導)_로서 예안좌수(禮安座首)를 지냈으며, 1558년(명종 13년)에 생을 마감하였다.

장자 첨추공(僉樞公 諱 應箕)은 내금위 중추부 첨지사(內禁衛 中樞府 僉知事)를 지냈으며, 72세(1569년)에 영천 이문량의 애일당속구로회에 퇴계 이황 등과 참여 하였으며, 손자 계암공(溪庵公 諱 山谷)은 사헌부 감찰(司憲府 監察)로서 62세(1612년)에 자형(姉兄)인 영천 이응호가 주관하는 부라원백발회에 참여하였다.

만성공 11대손인 취산공(醉山公 諱 有海)은 학문이 높아 많은 제자를 배출하였고 문집을 남겼으며, 12대손 설당공(雪堂公 諱 相翊)은 불과 9세의 나이에 향시(鄕試) 백일장에서 장원으로 뽑혀 신동(神童)으로 칭송을 받았으며 학문이 높아 향리 제자 200여명을 배출하였으며, 특히 그 필체가 주옥같아 묘갈명, 비명 등에 많은 묵적을 남겼고 문집이 있으며 여성의 행동을 경계(警戒)하기 위하여 “여자실행가”를 지어 전하기도 한다.

13대손 돈음공(遯陰公 諱 承烈)은 38세로 요수(夭壽)하였으나 문필이 뛰어났으며 문집도 남겼다.

예안에서 누대에 걸쳐 세거하던 만성공 이하 6대(訓導 晩惺公 稑, 僉樞公 應箕, 司憲府監察 溪庵公 山谷, 訓導 挹淸軒公 信慤, 嘉善參判 參判公 陽佐, 通德郎公 復三) 의 묘소가 실전되어 선산인 기동 청룡산에 6位의 제단(祭壇)을 설단(設壇)하고 매년 음력 10월 첫 토요일에 향사(享祀)를 올리고 있다.

|

기동 청룡산 소재 선영 전경(基洞 靑龍山 所在 先塋 全景) |

|

예안 선조6위 제단(禮安 先祖6位 祭壇) |

만지송(萬枝松) |

|

설당 (휘 상익) 유묵 (영양남씨 세계) 雪當 (諱 相翊) 遺墨 (英陽南氏 世系) |

|

|

靑松 영양남씨는 영양관 대광공 12世, 宋亭公 현손인 남윤조(南胤曺)와 동생 남계조(南繼曺) 형제가 입향 시거한 곳으로 그 후손이 많이 살고 있다. 또한 지파 일부는 대구 등지에 세거 하고 있다.

남윤조는 참봉(參奉) 억령(億齡)의 장남으로 임란 때 곽재우의 화왕산(火旺山) 전투 참전하였다고 혁혁한 전공을 세우고 장렬한 순국(殉國)하여 이 사실이 “임란동고록(壬亂同苦錄)”에 기록되었으며 통정대부(通政大夫)가 제수 되었다.

남계조는 자는 선술(善述)이며 호는 운강(雲岡)이다. 1541년(중종 36) 참봉(參奉) 억령(億齡)의 차남으로 태어나 1621년(광해군 13)에 생을 마감하였다 진위장군(振威將軍) 호군(護軍)을 지냈으며 임란 시 형이 의병에 참가하자 영양 섬촌(英陽 剡村)에서 山紫水麗한 明地 청송으로 노모(老母)를 모시고 입향하였으며, 청송 입향지는 보현산(普賢山)이 구불구불 북으로 30리 달려 동남쪽의 신령스럽고 맑은 기운이 화지동(花池洞)에 모이고 마을 옆 확 트인 곳에 시거하여 세거지가 되었다. 운강공은 형의 순국 소식을 전해 듣고 화왕산 전적지로 찾아가 시신을 찾았으나 찾지 못하고 초혼장(招魂葬)으로 장래를 치렸다. 평소 학문이 높아 당시의 거유 헌(旅軒) 장현광(張顯光)선생과 더불어 학문을 논하고 산수를 완상(玩想)하였으며 후손이 청송에 집성촌을 이루어 살고 있다.

후손들은 선생의 가업을 계승하여 출사해서는 분의에 굴복하지 않고 운둔해서는 후학을 육영하였고 사화(士禍)에는 국정을 바로잡도록 한 종훈과 얼을 이어 받아 1866년 병인양요(丙寅洋擾)때는 침노하는 서구를 배척한 유림들의 신사척소(辛巳斥疏)와 군량미를 제공하였고, 1895년 국모 민비 시해사건에 등을 분개하여 청송지역에서 격전한 병신창의(丙申倡義)와 1905년 을사보호조약 체결로 분연이 일어난 산남의진(山南義陣) 등 치난에 구국이념으로 선열 약 20여명이 서훈하였으니 충절의 문벌이다.

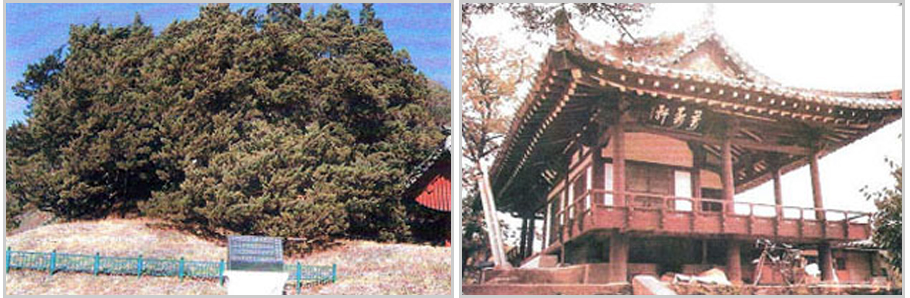

청송 세거지에는 운강공 양위분 묘소와 재실인 화지재 및 영모재(花池齋 및 永慕齋/ 경북 문화재 제325호, 1996년 12월 5일)가 있으며, 유허비 및 묘도 신도비가 있고 또한 약 400여 년 전에 입향조의 은덕을 기리기 위해 묘소 가까운 곳에 심은 향나무(국가지정 천연기념물 제 313호, 1982년 11월 4일)가 있다.

그 외 경북 문화재 제428호(2002년, 8월 19일)로 지정된 오체정(五棣亭, 萬壽軒)은 향학열이 남달랐던 운강공 증손 誠齋公 南世柱가 아들 5형제(自熏, 應熏, 有熏, 必熏, 是熏)의 공부를 시킨 곳으로 성재공의 증손 남도성이 다섯 분의 선비상을 기리고 높은 우애와 효성을 기리기 위하여 중수를 하였다.

또한 경북 문화재 제265호(1992년 11월, 26일)로 지정된 낙금당(樂琴堂)은 南星老선생이 1866년(고종 3) 병인양요(丙寅洋擾) 대 군량미르 지원하고 향리에서 많은 빈민을 구제하고 노년에는 성리학을 가르쳐 후진을 양성한 유덕을 기리기 위해 1880년에 향리 유림과 문중에서 경모계(憬慕契)를 조직하여 선생의 호를 따서 건립한 사당으로 비교적 단정한 모습을 지니고 있다.

이곳에는 운강공 현손(玄孫) 매계공(梅溪公) 남지훈(南之熏)이가 월매리(月梅里)에 자손 교도(敎導)를 위하여 세운 매계정(梅溪亭)은 1743년에 창건하였ㅇ나 1803년에 화재로 소실되어, 1934년(甲)에 중건(重建)하고, 다시 1947년에 중수하였으나, 2000년에 완전해체하여 중건하였다.

|

입향조 운강선생 양위분묘소 (경북 청송군 안덕면 장전리) |

화지재 및 영모재(花池齋 및 永募齋) (경북 유형문화재 325호) |

|

향나무 (문공부지정 천연기념물 313호) |

오채정/만수정(五採亭/萬壽亭) (경북 유형문화재 제428호) |

|

낙금당(樂琴堂)(경북 유형문화재 제265호) |

매계정(梅溪亭) |

|

|

|

|

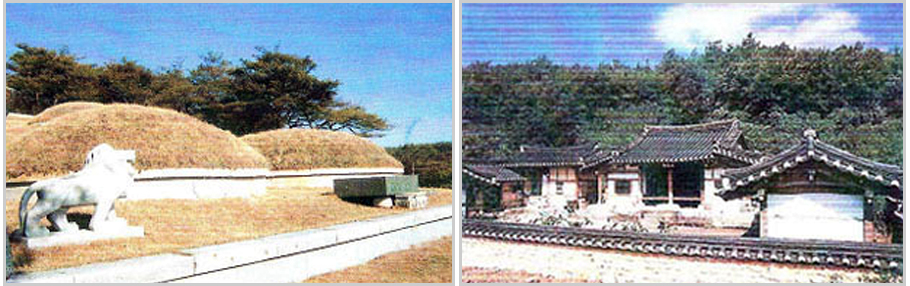

곧은골은 경기도 광주시 직동(直洞)의 본명이다. 이 마을은 산으로 둘러 싸여 있고 골짜기가 東쪽으로 곧게 10리나 뻗어있어 곧은골이라 한다.

이 마을에 의령남씨 개성도사공(開城都事公, 諱 琥)께서 처음 자리를 잡은 것으로 추정되며 이때가 임진왜란(1592년) 직전이다.

이 마을의 뒷산 등성이에는 의령남씨의 묘들과 옛날 비석들이 넷이나 있다. 이곳이 바로 명관과 수재들을 배출한 고장임을 말해주고 있다.

그중 가장 오래된 비석은 1576년에 세워진 남세건(南世健)의 묘비이다. 그는 중종대왕 때에 지금의 대통령 비서실장에 해당하는 도승지를 오래 역임했고 예조참판(지금의 교육부 차관), 공조참판, 형조참판, 충청도와 경기도관찰사 등을 지낸 관리였으며 과거에 급제하여 오랫동안 벼슬을 하였지만 가난하게 산 청백리(淸白吏)였다.

두 번째의 비석은 그의 증손자인 남이신(滄溟 南以信)의 신도비(神道碑) 이다. 그는 임진왜란이 일어나자 임금을 보좌하여 복잡한 군사행정의 업무를 명쾌하게 처리하였고 외교관이 되어 명나라에 두 번이나 다녀오기도 했다.

병조참판이 되어서는 판서 김명원이 명나라의 장수들을 접대하기에 바빠 병조의 일을 돌볼 수 없었으므로 실질적인 판서의 업무를 다 하였다. 이어서 경기도 감사, 호조참판을 지냈으나 아깝게도 47세에 세상을 뜨고 말았다.

세 번째의 비석은 남이신의 아들 남두첨(南斗瞻)의 신도비이다. 그는 젊어서 부친을 여의었지만 뛰어난 총기로 학문을 닦아 과거에 급제하였다.

10개 고을의 수령을 지냈으니 장성현감을 비롯하여 영변과 수원의 판관, 백천과 영암의 군수, 남원과 안동의 부사, 해주와 충주의 목사 등을 지냈다. 백성들의 굶주림을 구제하고 선정을 베풀어 그 고장을 떠난 후에는 칭송하는 추모비가 여러 고을에 세워졌다.

네 번째의 비석은 남두첨의 아들 남선(南선)의 신도비이다. 그는 인조와 효종때의 사람으로 과거에 급제하여 중앙의 여러 관직을 역임했다. 밖으로는 여주목사, 황해도관찰사, 한산군수, 충주목사, 안동부사, 경상도 관찰사 등을 지냈다. 그는 행정에도 뛰어나 다른 고을에서 모범으로 삼을 만큼 훌륭한 치적을 남겼다. 그러나 48세에 세상을 뜨니 모든 사람이 다 펴지 못한 그의 재능을 아까워했다.

그의 자손들 가운데는 뛰어난 수재와 명관들이 계속 배출되었다. 근래에 유명한 이로 종삼(鐘三)은 가톨릭에 순교한 선각자로 성인(聖人)이 되었다. 상덕(독립유공자), 덕우(국무총리), 흥우(법학자), 광우(국어학자), 기심(국어학자), 송학(국회 의원) 등 이루 열거하기 어려울 만큼 많은 명사들이 그 후손들이다.

이 비석들은 당대의 명 문장가들이 지은 것으로 문학적 가치가 크다. 16세기에서 17세기까지 200년간 한 집안이 이어 내려온 역사를 알려 주는기록이다. 여러 집안의 이러한 기록들이 모이면 우리나라의 역사가 생생하게 살아나 후손들에게 주는 교훈이 클 것이다. 특히 임진왜란 이전에 지어진 비석은 드문 것이어서 역사적 가치가 크다.

|

예조참판공(禮曺參判公 諱 世健)의 묘 |

개성도사공(開城都事公 諱 琥)의 묘 |

|

찰방공(察訪公 諱 以仁)의 묘 |

병조참판공(兵曺參判公 諱 以信)의 묘 |

|

|

|

|

충남 당진군 대호지면에 소재한 도이리는 종족마을(집성촌) 중에서 오늘날까지 전통을 잘 보존하고 있는 비교적 드문 마을로서 대부분이 문반(文班)가계의 집성촌이었음에 비해 도이리는 문반(文班)보다 무반(武班)을 중심으로한 집성촌이다.

도이 1리는 의령남씨 충장공파의 집성촌으로 1641년 입촌이래 집성촌으로서의 면면을 고루 갖추고 있으며, 도이리 주민 69가구중 40가구가 의령남씨이다(1997년). 종가(宗家) 건물과 파조인 충장공의 묘소와 사우(祠宇)인 충장사, 양세충신정려(兩世忠臣旌閭), 유물관, 충장정, 유곡묘원(榴谷墓園) 등이 건립 조성되어 있을뿐만 아니라 유물 또한 잘 保存되고 있다. 충장공 남이흥 장군은 의령남씨 13世로서 남 의 아들이다.

“이괄”의 난에 공을 세운뒤 정묘호란때 병마절도사 및 영변부사로 임명되어 안주성을 사수하다 순국하여 인조는 국가에서 장례를 치르게하고 대광보국 숭록대부, 의정부 좌의정겸 경연사 의춘부원군으로 봉증하고 충신 정려를 내렸다. 이로써 남유, 남이흥 부자는 2대에 걸쳐 국난을 맞아 왜적을 무찌르다가 순국하여 후손들도 무과에 많은 급제자가 배출되어 충장공파는 조선후기의 전형적인 武人 중심의 양반 가계를 형성하였다.

인조 임금은 1641년 충장공의 후손에게 대호지면 일대를 사패지(賜牌地)로 하사하였고 이로 인하여 충장공의 후손들이 도이리에 정착하게 되었다.

|

|

|

|

고성남씨 사농공(司農公)파 8대손 諱 奇(恭安府尹君)의 子 諱 琴(大匡輔國崇祿大夫, 좌의정)은 고려의 수도 개경 부근인 파주에서 세거하며 아들 5형제(昌文, 仲文, 義文, 秀文, 益文)를 두었는데 이들을 세칭 남씨 五鳳이라 하였다.

이 五鳳의 후예들에 의해서 고성남씨가 크게 번창하게 되었는데 昌文과 仲文은 早卒하고 장남인 諱 義文은 利川 徐氏와 결혼하여 어린 아들 세지(世智 11世, 齋用監奉事)를 두고 돌아가셨다. 이천서씨는 파주에서 남편의 장례를 치른 뒤 士禍로 세상의 어지러움을 피하여 씨족을 보호하고 家門을 다스리기 위하여 1445년 주로 야행을 하면서 고난과 고통의 여정을 극복하고 아들을 데리고 남으로 내려왔다.

그 뒤 경기도 파주 광탄에 장례를 지냈던 남편의 묘를 황간 수산촌(壽山村) 飛來谷 언덕사좌(巳座)로 이장하였고 등에 업혀온 외아들 세지는 당대의 대학자요 세도가인 괴애 김수온(金守溫)의 사위가 되면서 처가의 연고지를 따라 상촌에 정착한 것으로 믿어진다.

諱 敬齋公 10世(秀文, 직제학, 利川 徐氏의 시동생) 선조로부터 전래되는 문적(文籍)이 역시 많이 있었으나 임진왜란이 나서 대전 근교에 있는 비봉산(飛鳳山)아래 석굴에 감추어 두었는데 적들이 인적이 왕래하는 것을 알고 나무를 쌓아 불을 질러 돌까지 태워 문적을 쌓아 놓은 것이 모두 타 버렸으니, 이것이 실로 우리 집안에 전해 내려오는 이야기이다.

참봉공 諱 寅(12世智, 文忠公, 신숙주의 손자사위), 三槐堂 諱 知言(13世, 金泉道祭傍), 參判公 諱 景孝(14世, 선공감직장, 형조참판) 三代가 孝行이 지극하여 三孝傳으로 호서지방에서 그 명성이 자자 하였으며, 三孝閣은 한일합방당시 안타깝게도 소실되었다. 15世 諱 守約(동지중추부사, 壽 가선대부), 諱 守謙(壽 통정대부), 諱 守柔(절충장군, 壽 가선대부), 諱 守一(증 병조참판)등 훌륭한 4형제외에도 18世 諱 道弘(號 龍溪)은 우암 송시열의 문하생으로 학문과 효행으로 널리 알려졌으며,

19世 諱 尙直(號 農岡, 초명 尙寬)은 1772년 고성남씨 족보 임진보(任辰譜)를 처음 제작하는 등 많은 후손들이 학문과 효행과 덕행으로 上村 南門의 명성을 드높여 호서(湖西) 지방의 재지사족(才智士族)으로 그 위상을 확고히 하여 오면서 德行과 講學의 전당인 삼괴당, 고반대, 세심정과 10世-14世의 선조를 추모하고 祭를 올리기 위한 一祭齋와 15世 4형제분을 추모하기 위한 경모재, 훈지재, 영모재, 원모재 등 문화재적인 유적을 간직하고 많은 賢士와 孝行, 貞婦가 연이어 왔으며 6.25동란 전후에는 단일 面 지역에 600여 가구의 南氏 집성촌을 형성하여 왔다.

특히 2008년 5월 16일자로 일제재(一祭齋)와 삼괴당(三槐堂, 諱 知言, 13世)공의 묘를 중심으로 한 묘역 일곽(一廓, 묘소 5기)이 충청북도 문화재 기념물 142호로 지정되어 중부내륙 호서지방의 소중한 사적으로 자리매김 되었다.